text by bed 山口将司

TwitterやInstagramに宇多田ヒカルの新譜のことをつらつらと書いていたら、LIVEAGE主宰の矢田氏から「レビュー書いてみる?」とお声がけをいただいたので書いてみることにした。

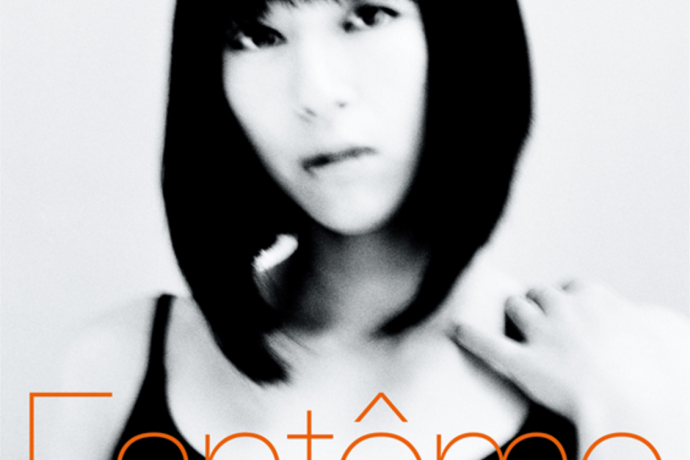

既にこの作品に関する例えば歌詞の面から紐解いたレビュー、過去の音源と比較したレビュー、この作品が作られた過程や、宇多田ヒカルの人生を絡めたレビューなどはあらゆる場所でなされていると思うので、僕は一介のインディーバンドマンとして、なぜ宇多田ヒカルはここまで特別であり続けたのか、そしてこの新作「Fantôme」のどこが刺激的であったかをバンド目線になりつつ自分なりに整理してみようと思う。

「Fantôme」を聴いた第一印象は何より「音が軽やか」ということだった。

今作が、母の喪失へ向き合ったパーソナルな作品になっているということは発売前からメディア等でも語られていたこともあり、それこそメッセージの強い曲だった「桜流し」の路線でしっかりとアレンジされた装飾感のある曲がもう少し並ぶかと思っていたので、アルバムに通底する耳触りの良さに当初面食らった。しかし聴き進めるうちに、そのあまりの奥深さにエンドレスリピートせざるをえなくなっていた。「音が軽い」のではなく、「軽やか」に感じたのは、どこまでも抑制され、そして周到に、慎重に配置された音それぞれがどこまでも気持ち良くなっているから。シンプルに言ってしまえばめちゃくちゃ「音が良い」のだ。「音が良い」の定義は人それぞれあると思うけれど、とにかく耳に気持ち良く入ってくるサウンドに彩られている、ということだ。この感覚はインディーバンド諸兄にはわかっていただけると思う。

M1「道」のイントロで鳴らされるギターから全て、一切の無駄が無い。これは僕のやっているバンドbedが3枚目のアルバムをレコーディングする際、エンジニアの原氏(BOREDOMS、OOIOO、SiM、BABYMETAL等を手掛ける)から聞いたことだが、レコーディングにおいて徹底するのが最も難しいことの一つに、「いかに無駄な音をカットするか」があるという。そしてそれは音量を上げていった時より顕著に現れるのだという。今作においてはどうか。

クレジットを見るに、生楽器を効果的に使いながらも、音量を上げても決して耳に痛くないサウンドに仕立てられている。まさに「無駄な音が鳴っていない」のだ。そしてその音像は全て、宇多田ヒカルの声と言葉、メロディーをよりダイレクトに強く届けるが為に作り上げられているようにも感じる。

NHK「SONGS」での糸井重里との対談において宇多田ヒカルは「(それまでの自分の歌唱法の特徴とも言える)しんどそうに歌う歌い方をやめた」という発言をしているので、「Fantôme」のリラックスした聴きごたえの部分は意識的に実践されたものであることが分かる。結果、母の喪失や、人生の再生といったハードでパーソナルな面を色濃く反映させながらも、サウンドはあくまで装飾を抑えながらも豊潤かつ繊細で、アルバムを通して何度もリピート出来る作品に仕上がっていると言える。

今作のリズムトラックの配置、音数やメロディーの流れに関してはFrank Oceanを始めとする現行最新型R&BやHIP HOPの影響、類似性を感じたりもする。時期からみてFrank Oceanの新作であり傑作「Blonde」は「Fantôme」のレコーディングが終わった後と思われるタイミングにリリースされているので、両作に共通するKOHHの起用も含め、これは意識したものと言うよりはシンクロニシティ的な部分が大きいような気もするが…つまり、宇多田ヒカルは時代を嗅ぎ取る力に長けていて、その嗅覚は一切錆びついておらずむしろ研ぎ澄まされ、世界基準でちゃんと最新型だった、ということだ。

宇多田ヒカルが最新型で戻ってきたという象徴的な一幕は先日の「ミュージックステーションウルトラフェス」でも見られた。

宇多田ヒカルが圧倒的な歌唱でもって「桜流し」を歌い終えたあと、浜崎あゆみが、それとは対極ともいえるまさに装飾感の塊、権化であるかのような壮絶なパフォーマンスを披露したのだ。

同時代をポップアイコンとして歩んできた二人それぞれの生きる道が僕たちに投げかけられた、なんともいえず刺激的な瞬間だった。誤解のないように言っておくと、「戦い続ける」ことを選んだ浜崎あゆみもカッコよかった。

宇野維正著「1998年の宇多田ヒカル」的に見るならば、その少し前の時間にただただシンプルにブレることなく成熟しきった自らのPOPを体現したaikoのパフォーマンスがあったことも見逃せなかった。